<集団食中毒からメグミルクへの旅立ち>

平成12年4月、北海道広尾郡大樹町。雪印乳業の大樹工場は、いつものように脱脂粉乳を作っていた。いつもと違ったのはその最中、工場の電気室に巨大な氷柱が落下し、およそ4時間に渡る停電、冷却中断が起こったこと…。

北の大自然が贈る“ブドウ球菌・エンテロトキシンA型”。製造工程にぬくぬく滞留した原材料への、厄介なプレゼントだ。復電後、ライン中の残存物をちゃんと廃棄したのか?誰も気付かぬまま、ようやく出来た脱脂粉乳は毒素に汚染された状態だった。

◆推定実被害者1万3千人・未曾有の集団食中毒事件

同年6月、大阪府大阪市都島区。雪印乳業の大阪工場は、いつものように色々な乳製品を作っていた。いつもと違っていたのは、原料に(大樹工場製の)汚染脱脂粉乳を用いたこと。「低脂肪乳」「のむヨーグルト毎日骨太」「のむヨーグルトナチュレ」、受託製造の「コープのむヨーグルト」は、誰も気付かぬまま、汚染商品に化けてしまう。

そして関西圏の1万5千人が嘔吐し、下痢をした。裁判で直接の因果関係は否定も、入院先で老婆がひとり亡くなった。雪印製品が原因と推定される発症者は、最終的には13,420名だった。

・雪印乳業食中毒事件の原因究明調査結果について(最終報告概要) (厚生労働省)

・「2つの事件」の概要と「雪印八雲工場食中毒事件」について (雪印メグミルク-CSRマネジメント)

|

|

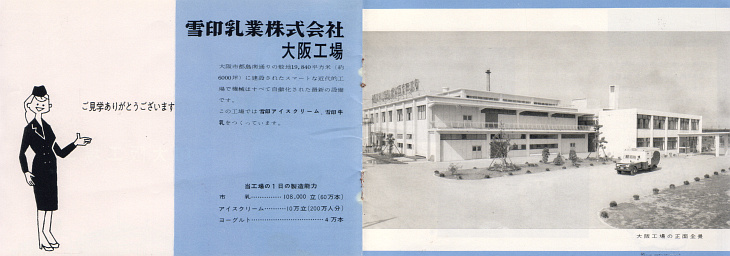

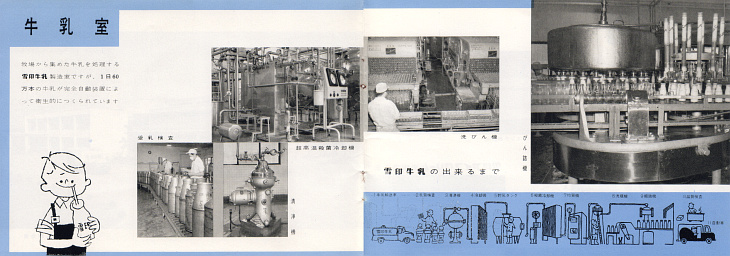

画像上下:いずれも「雪印大阪工場ご案内」より、施設概要と牛乳の製造工程を示した部分(昭和30年代中期)…「牛乳室」写真中の瓶や通い函は全てクロバー銘。別頁の製品集合写真にも、雪印牛乳と並んでクロバージャージー牛乳を陳列しており、両社合併後もしばらく併売と分かる。事件発生時とは比べようもないが、「完全自動装置によって衛生的につくられています」の説明がちょっと悲しい。 |

|

|

大阪工場では保守マニュアル無視の手抜き洗浄が発覚。消費期限切れ牛乳を小売店から回収し、加工原料に使い回す業界の節約術も明るみに出る。マスコミの面前で「わたしは寝てないんだ」と取材攻勢に苛立つ社長の姿まで晒された。

ごたごた覚めやらぬ平成14年、子会社・雪印食品(株)の違法行為が暴かれる。狂牛病問題で消費が落ち込み、不良在庫を抱えた食肉業者に対する政府救済策の悪用、雪印牛肉偽装事件である。オーストラリア産牛肉を国産パッケージに詰め替え、国産牛肉買取り制度の補償金をせしめる、完全な詐欺だった。

国民の食生活に密着する大企業のイメージが、ここまで堕ちた例は少ない。スーパー各社は雪印製品を一旦撤去、平成12年7月の売上は同年比で8割減。安売りの定着した市乳は大資本すら不採算と言われる状況下の、致命的な不祥事だ。

◆壊れてしまった雪印の欠片は

雪印は大規模な組織再編に踏み切る。全農(全国農業協同組合連合会・全国農協直販)および、全酪連(全国酪農業協同組合連合会・ジャパンミルクネット)に支援を乞い、3者の市乳部門を統合。日本ミルクコミュニティ(株)・メグミルクの看板で、食中毒が発生した飲用乳の仕切り直しを図り、その過程で工場の閉鎖も相次いだ。

本体は創業事業(バターとチーズ)に専念、雪印食品は解散。アイスクリームはロッテ、雪印ローリー(雪印ラピオ)はカゴメ…部門売却や分社化で様々な事業を喪失。明治・森永に後塵を拝す業界3位に後退。メグミルクは結成に際し、協同乳業(名糖牛乳)にも一体化を打診したが、協乳は統合メリットに乏しいと判断、参入を見送っている。

◆雪印牛乳は消えたのか?

平成15年に発足した日本ミルクコミュニティ(株)は、「雪印牛乳、農協牛乳、全酪牛乳の各社既存銘柄を廃止、“メグミルク”に一本化する」と宣言した。

とはいえ、いずれも一朝一夕の暖簾ではない。雪印本社は存続を強く求め、農協牛乳など地域に根付いたブランドを手放すデメリットも叫ばれる。そして実際、一部エリアでは旧銘がどっこい生きたまま、メグミルク時代に突入。局所展開のロートル銘柄は公式サイト未掲載も、日本ミルクコミュニティ製で逞しく生き延びた。

平成23年、日本ミルクコミュニティと雪印乳業は経営統合に至り、雪印メグミルク(株)となる。もとより構想の再合流か。「雪印」の復調はそれ以前に明らかで、例えば平成16年頃、メグミルクのコーヒー牛乳はMEG-COFFEE(IAキャッシュ)の紹介だけ。ところが間もなく、しれっと全部「雪印コーヒー」に戻っていた。

新シンボルは「スノーミルククラウン」。雪印の結晶を、日本ミルクコミュニティのミルククラウン(の波紋)で囲った。見た目は旧来の「雪印」とほぼ同じ。雪印とメグミルクは共存、適宜ブランドを使い分けていくのだろう。

|

|

画像上:雪印乳業・工場見学のしおり/製品集合写真(昭和30年代中期〜後期) |

◆事件後の様々な影響

小売店の自主回収で消えた雪印製品。穴埋め需要でイレギュラーな増産を強いられるなど、食中毒の余波は同業他社に及んだ。異臭騒ぎも続出。雪印の没落を見た各社は恐れおののき、設備の殺菌頻度・洗浄薬剤濃度を高めた。結果、クレンジングし切れず消毒液混じりの牛乳を出荷のドタバタ劇である。

石川県の北陸乳業は、厚生労働省「総合衛生管理製造過程認可」辞退・取消の憂き目。異臭返品の牛乳を再出荷、営業禁止処分のジャージー高木乳業は即廃業・全員解雇で労使問題に発展。大阪の京阪牛乳はネガティブイメージで売上が低迷(異臭クレームを受け回収を行うが、後に販売店の管理が問題と判明)、自家処理撤退を決断する。

事件後しばらく続いた、食品全般に対する消費者の疑心暗鬼は、異物の混入や異臭を絶対に許さなかったし、メーカー側も、ちょっと何かあれば驚くほどの勢いで全製品を回収。新聞は連日お詫び広告で大いに賑わった。

◆コーヒー牛乳、フルーツ牛乳の禁止

脱脂粉乳から作る低脂肪乳を、「牛乳」と呼べるのか?事件の波紋は更なる不信感を呼び込み、製品・製法そのものが糾弾される局面もあった。とばっちりを食ったのがコーヒー牛乳やフルーツ牛乳などの、種類別・乳飲料。端的に言えば、「成分や製法に照らして、これを牛乳と呼んじゃいけないよね!」という突っ込みである。

誤認を誘う商品名を疑問視する声は、昔からあった。前記、昭和40年代の「曜日キャップ偽装問題」を発端に、業界団体も標示改善に動いている。全国飲用牛乳協会は、コーヒー(フルーツ)牛乳に替わる「愛称」を一般公募、ラクトース(乳糖)の語を略した「ラクト・コーヒー(フルーツ)」に決定。昭和44年、自主ルールを敷くが、法的な拘束力はなかった。

・「ラクトコーヒー」の「ラクト」って何だ? (岡山牛ビン倶楽部)※閉鎖

雪印の事件で再び見直し議論が巻き起こり、平成13年、公正取引委員会は「飲用乳の表示に関する公正競争規約」を改正、コーヒー牛乳/フルーツ牛乳の呼称を全面禁止した。昨今は単純に「ブランド名+コーヒー/フルーツ」、または末尾に「ラテ」を繋ぐ命名が主流。「ラクト」を冠した乳飲料は、もうあまり見掛けない。

このページの一番上に戻る