戦後から昭和50年代まで、東日本エリアの鉄道売店を中心に商われた、往年の駅売りブランド。大正期にアイスクリーム製造を始めた歴史のある会社で、冨士アイスが作った牛乳、を意味する特徴的な呼称は、まるで冷菓のようなイメージだ。

往時は銀座界隈の尾張町や教文館、丸の内海上ビルに直営喫茶・食堂・菓子舗の「富士アイス」を展開、アメリカンスタイルを掲げ洋食の大衆化に貢献。これらの店は戦前風物・言論人や芸能人のサロン的存在として、各種資料・随想にしばしば現れる。

|

|

画像上:「富士アイスクリーム

パーラー・ レストラント」の広告(昭和5年)…大正13年、(株)冨士アイスクリームの設立と同時に銀座へ開業した初めての直営店舗(仔細後述)。 |

|

|

|

画像上:「富士アイスクリーム」の広告(昭和37年)…戦後、弘済食品(株)を設立・復興の時代。ブランドは存続。この頃の社長は鉄道弘済会の理事を務めていた北原広夫氏。 |

|

|

|

画像上:「富士アイス」(喫茶・レストラン)の広告(昭和39年)…店舗は有楽町、東京駅、日本橋、数寄屋橋など。東武ロマンスカーのビュッフェも受託。この頃の社長は鉄道省出身の実業家・政治家、早川慎一氏に変わっている。 |

◆ポートランド移民だった太田永福氏

(株)冨士アイスクリームの創業者・太田永福氏は、アメリカ西海岸がゴールドラッシュに沸いた明治末期、オレゴン州ポートランド市に移住。現地で約15年間を過ごし、日本人街でのレストラン運営や、洋菓子作りの経験を積んだ先駆者の一人だ。

大正9年に帰国。横浜で菓子職人、旅館の板前など職を転々。郷里長野へ一旦引っ込むが、翌10年に上京。銀座裏の軽便食堂を買い取り、喫茶店を開く。本場仕込みのコーヒーを淹れて一応の好評を得ると、12年に店を売却、相当の収益を確保。

ステップアップの原資ができた。今度は銀座の表物件を吟味、のところで関東大震災が発生、東京は滅茶苦茶になってしまう。そんな折、焼け残ったアイスクリーム工場(冨士食料品工業)が経営を断念、諸権利を買収しないかとの話が舞い込んだ。

◆冨士アイスクリームの創業

太田氏はかねて生鮮食品の冷凍保存に着目、「日本でも生活文化の向上にともない需要が伸びる」と確信しており、アイスクリーム事業へ乗り気になった。世は震災の大打撃に喘ぐ一方、帝都復興の動きも活発で、むしろ起業の好機と捉えたらしい。

大正13年、深川区(現・江東区)の冨士食料品工業を引き継ぎ、(株)冨士アイスクリームを設立。当時最新の加工機器をアメリカから輸入して旧工場を刷新。本邦冷菓業界の草分けとなるオートメーション方式の大量生産に乗り出した。

アイスクリーム工業化の嚆矢は、本項の冨士アイス以外に、極東煉乳(株)三島工場・沖本佐一氏(大正10年)や、大阪志方研究所・志方貞三氏(大正14年)、あるいは東京銀座の清涼飲料水工場経営者・尾上某氏(昭和初期?)のお名前も上がる。資料によって位置付けが異なる。 |

◆富士アイス(喫茶・レストラン)の開業

販路は東京市内の喫茶店や食堂への卸売り、これだけでは心許ない。太田氏は過去飲食店を切り盛りした経験を活かし、直営の洋風レストラン「富士アイス」を新規に開業。記念すべき1号店は銀座尾張町、政治家・元田肇氏の貸宅だった。

工場生産量の半分を自ら捌く算段で、少しずつ店を増やしていく。店舗展開した銀座という場所柄と、先取気鋭の商いで評判を取った会社のイメージもあり、中々繁盛したようだ。のち企業や大学の食堂も請け負い、戦前支店は約20箇所に及ぶ。

特に銀座の店は作家や評論家、新聞記者、芸能関係者など、いわゆる文化人の溜り場・仕事場になり、常連は錚々たる顔ぶれ。政治談議や業界の噂話に花が咲く。報知新聞の漫画記者・麻生豊氏は、戦後のコラムで次のように述懐する。

アイスクリームを売り出した富士山をスプーンですくっている商標の『富士アイス』。これは私が報知入社以来の馴染みの家だから開業は大正12年か13年、始めは銀座五丁目、現在の近藤書店のある処、松井翠声や映画屋の小谷ヘンリー、蒲田撮影所の俳優さん達…はもっぱら階下の定連で、2階の定連はなくなった馬場恒吾さん、これも同じく鈴木文四郎さん、同じく清沢洌さん、現在の岩淵辰雄さん等で、一種独特の風格のある店であった。―[東京味覚地図](昭和33年・奥野信太郎編)より |

|

|

冨士アイスのトレードマーク。山裾に雲を表す曲線、山腹へ小匙を挿した図案。昭和9年頃の商標登録。上掲(1)番瓶では線形が少し省略されている。 |

◆有名人御用達・各界に人脈を築く

永井荷風「断腸亭日乗」にも、富士アイスで会食の模様が繰り返し現れるほか、有名人御用達に触れた物語は枚挙に暇なく、往年のエピソードはちょっとキリがないほどだ。

・昭和家庭史 キミ編(5)銀座・富士アイスの客人たち

(ジッタン・メモ)

・永井荷風『断腸亭日乗』

(教文館公式ホームページ)

・銀座を歩く

野口富士男編 昭和10年頃 (東京紅團)

・連載「或る女」:三宅家の女たち「ガーリーカルチャーを楽しむ人生」

(.fatale) ※掲載終了

・古川ロッパ昭和日記

昭和十一年 / 同・十二年

/ 同・十四年

(青空文庫)

・明治〜昭和初期の意外なハンバーグ文化

(日本ハンバーグ協会)

太田氏は帰国組の成功者として、各界に交友を結ぶ。同郷の岩波茂雄氏(岩波書店社長)、ジャーナリストの成沢玲川氏、清沢洌氏、翁久允氏、長谷川如是閑氏、実業家の中谷保氏…アメリカ仲間の成沢・清沢氏は、富士アイスに投資参画もした。

◆千葉県に牧場を拓き市乳にも進出

冨士アイスクリームは新興企業だから、集乳基盤が全くない。草創期は東京郊外や千葉の余乳をスポット買い、輸入品の粉末クリームを仕入れ、不安定な原料供給に頼った。

そこで昭和14年に至り、酪農の発達著しい千葉郡大和田町(現・八千代市)(⇒関連:コーシン牛乳)に「富士アイス牧場」を構え、乳牛80頭の飼育に着手。同16年ミルクプラントを建設し、翌17年には低温殺菌牛乳の処理販売へ漕ぎ着けている。

◆原料の自給体制を整えたものの

既に乳製品・飼料の配給統制が敷かれ、企業合同を促す行政圧力など、非常時の逆風は凄まじい。牧場立ち上げに際しては太田氏の多彩な人脈がモノを言ったか、しかし結末は不幸だった。出資を重ねる清沢氏は、昭和19年の日記で愚痴をこぼす。

<前略>太田永福君の話しである。富士アイスは営業がやれない。お昼少しばかり商売をするだけで、雇人は午后二時から休みである。<中略>一方、先頃増資して始めた千葉県の牧場は、千葉県における牧場統制のために取りあげられてしまうそうである。そうすると富士アイスは最早やつて行けないわけだ。僕の場合、富士アイスからの収入が、かなり重要な部分を占めているのだが、前途不安である。<中略>千葉県の牧場経営の場合は、ほとんど県の直接経営みたようになるわけだ。―[暗黒日記:戦争日記1942年12月〜1945年5月](平成7年・評論社)より |

結局、富士アイス肝煎りの自営牧場と処理工場は、昭和19年7月頃に買収され、千葉県当局と結び付きの強い明治製菓(明治乳業)が実質運営にあたる始末に。清沢氏は県知事と明治の関係に触れ、「資本家と官吏の策謀」だと嘆いている。

◆戦後復興・鉄道弘済会との協業

昭和20年、東京大空襲で工場・諸店舗を焼失。太田氏の動きは不明ながら、自力救済は困難だったらしい。22年、各種営業の再興に乗り出した国鉄・(財)鉄道弘済会と(株)冨士アイスクリームは、折半出資により弘済食品(株)を設立する。

従前、両者は駅売りで繋がりがあったと思う。深川工場は弘済食品のもと再稼働。浅草(⇒関連:片平食品)・新宿にも臨時の小工場を設け、まずアイスキャンデーを作り始めた。

なにしろ構内に水飲み場すら復旧できない時代のこと、アイスキャンデーは鉄道利用客にバカ売れ、昼夜兼行で生産、なお不足した。こうして初期の事業は軌道に乗り、間もなくアイスクリーム・牛乳・ジュース類全般の製造販売に及んでいく。

◆三島工場、冨士乳業(株)の新設

昭和27年、鉄道弘済会は経営強化のため、弘済食品へ大幅な増資を実施。冨士アイス社内では経営陣の内紛も生じ、創業一族のプレゼンスは40年頃までに失われた。やがて市場には大手乳業が台頭するが、「富士アイス」ブランド自体は50年代まで鉄道売店に健在だった。

弘済食品は昭和37年、静岡県駿東郡に三島工場を増設、2拠点体制へ。41年に製造・小売部門を分割し、現行の冨士乳業(株)が出来ると、間もなく深川工場は閉鎖。平成期に本社機能も三島に移転、都下の拠点は無くなった。

冨士乳業スピンオフ後の弘済食品は、平成元年にジェイアール東日本レストラン(株)が吸収、さらに2度の合併を経て、今は(株)JR東日本クロスステーションとなっている。

◆冨士アイス牛乳の展開と終息

かつて千葉に拓いた牧場・ミルクプラントは早々の撤退を強いられた。本格的な起点は昭和22年、弘済食品の設立で、遅くとも同30年には牛乳類をラインナップ。冷菓も市乳も一貫して「冨士」の銘。弘済会は駅ナカ営業権の差配役だろう。

終点は昭和58年前後、冨士乳業はアイスクリーム専門工場に立ち返る。同社には発足翌年から森永乳業が資本参加しており、互いの乳飲料製造を請け合う間柄だった。平成17年に森永が完全子会社化。現在、三島工場は森永製品のみを手掛ける。

◆喫茶店・レストラン事業のその後

いっぽう喫茶・食堂の「富士アイス」も、昭和40〜50年代まで営業継続。中央区月島に「富士アイスクリーム製菓工場」も新設された。ただ、戦前戦中の回顧談の多さに比べ、戦後はパッタリと言及が尽きる。この手のお店も普通になり、埋没してしまったか。

|

|

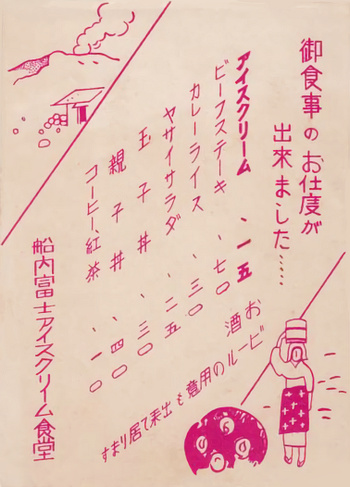

画像上:「船内富士アイスクリーム食堂」のちらし(昭和8年)…東京湾汽船(現・東海汽船)の伊豆大島/下田航路・旅客船「葵丸」の出店。アイスクリーム15銭。 |

|

|

|

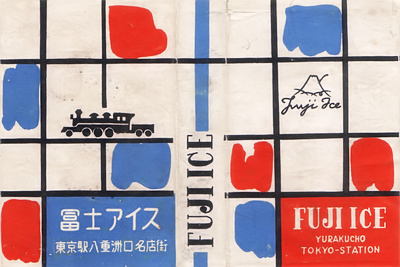

画像上:東京駅八重洲口名店街・喫茶店「冨士アイス」のマッチラベル(昭和40年代?)…有楽町界隈に本社と喫茶3店舗があった。掲載瓶と同じトレードマーク・筆記体ロゴが見える。 |

なお、山梨県甲府市の「銀座富士アイス」さんや、その他同様の暖簾を掲げる長野県下の食事・甘味処は、そもそも最初は「富士屋」の名乗り。屋号の由緒・変遷、昔の写真を確認する限り、東京の富士アイスとは全く関係なさそうである。

・面白東京本1「東京風物名物誌」 (東京クリップ)

・銀座富士アイス (甲府市公式サイト) ※IAキャッシュ

・結局は甲府盆地(その3)

(生きる歓び by J.C.オカザワ)

・じまんやきライブカメラ-富士アイスの店頭販売をライブ中継

(UCVライブカメラ)

◆東京〜静岡から鹿児島への漂流

弊サイトでは便宜上、冨士アイスクリーム発祥地・東京のメーカーとして扱うが、戦後は鉄道売店を中心に販路広大、工場も一都一県にまたがる中域乳業だった。

掲載はカップリングのイラストが目を引く二世代。富士山を頂く商標が秀逸な赤瓶と、涼しげな青瓶、後者は鹿児島で見つかった。数十年前に出荷され、遠く九州の端まで片道旅行。客の持ち運んだ空き瓶を、他社が回収・残存した珍しいケースだ。

― 関連情報 ―

戦時下自由主義の相貌:清沢洌評伝のために

(静岡大学学術リポジトリ)

暗黒日記〜1942年12月13日 (万世六兵太の乾坤一擲)

アイスクリーム歴史 (お菓子の甘泉堂) ※IAキャッシュ

冨士アイス牛乳のノベルティーコップ

(牛乳グラス☆コレクション)

冨士乳業三島工場の紙栓(森永OEM)

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)