創業は明治初年、全国にも稀な老舗・現役の牛乳屋さん。イギリスから輸入した乳牛1頭を振り出しに、近郊各地へ牧場支舎を展開、戦後は会社法人の設立を経て大躍進。地元資本では生産量トップクラス、「湖国屈指の乳業に成長」を遂げた。

平成10年に自家処理・自社銘柄を廃止。現在は複数の大手ブランドを商う販社であり、新聞配達や外食事業も手掛ける多角経営のベンダーさんとなっている。

◆伝統の竹細工を復興した立役者

牧場の創始者・木村熊治郎氏は、郷土の産業振興で名を馳せた有名人。江戸時代より伝わる草津の伝統工芸、竹根鞭(たけねむち)細工の職人さんだった。

竹根鞭は、竹の根を加工して作る乗馬用のムチ。武家社会が崩壊した明治以降は需要が激減、衰退の一途を辿る。しかし熊治郎氏はこの技術を応用して、ステッキや土瓶の取っ手など日用品を製作、これが大評判を呼んだ。

明治5年、親交のあったイギリス人英語教師、ジェームス・グリーン氏の仲介でステッキを輸出。ロンドンで試験販売すると、自然を生かした造形・アジアンテイストが大受け。のち約10年間で海外出荷560万本に達し、矢倉根鞭「キムラ」は竹製ステッキの代名詞とされた。

◆世界の竹細工職人、牛飼いを始める

ジェームス氏は恐らくキリスト教伝道の一環で来日、滋賀に赴任した方と思うが、詳しい記録は見つからない。明治6〜7年頃、木村氏に乳牛の利得を説いて飼育を勧め、これに応じた木村氏がイギリスからエアシャー種1頭を輸入、草津村で飼い始める。

当初は本業(竹細工)の余技、実験的な副業に過ぎなかったものの、滋賀県のみならず、近畿圏で初めての乳牛飼養(※)であり、木村牧場の萌芽だった。

※資料によっては明治3年、坂田郡神照村(現長浜市)の林幾太郎氏が、北陸地方から雌の仔牛(品種不明)を導入、地元医師の手引きで病人向けの牛乳販売に至ったともある。

木村牧場さん公式サイトは創業を明治元年と紹介。乳用牛の導入・牧場の開設時期ではなく、竹細工職人・熊治郎氏が独立した原点を指すもの?だろうか。

◆県下5拠点および京都への進出

発祥・現在地は草津の矢倉という所だが、明治後期〜昭和戦前期には、複数の搾乳/販売拠点を設けていた。

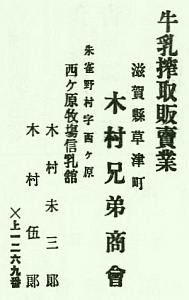

県内は野洲郡中里村と栗太郡物部村、蒲生郡八幡町、神崎郡八日市町、滋賀郡堅田町の5支店。京都の葛野郡朱雀野村(現・中京区)には、西ヶ原牧場・信乳館を開く。

草津の本店(草神舎)は木村七郎氏、各支店を木村末三郎氏らが担当。木村兄弟商会という家族会社の枠で運営した。それぞれ閉鎖・撤退の時期は不明である。

画像右:木村兄弟商会(西ヶ原牧場信乳館)の広告(大正4年)

| |

|

竹根鞭の輸出は大正時代に入ってなお、家業の屋台骨を支えた。その収益を原資に前記複数の牧場経営、さらにドイツの畜産業者と代理店契約を結んで洋種牛・家禽の輸入販売を行い、草津・彦根には氷貯蔵場を構え、製氷業も営んだと伝わる。

◆掲載瓶・現行取り扱いなどについて

キムラの社旗たなびく掲載(1)(2)番瓶は昭和30年代の流通品。メーカーとして伸び盛り、日増しに業容拡大を果たした頃だろう。自家処理の撤退後、市乳関連のアイテムは明治乳業や大山乳業など、複数メーカーの取り次ぎ・併売に変わった。

「坊やもママも毎日飲んで毎日元気!」のキャッチフレーズは、奈良・五條牛乳さんを始め、近畿圏の乳業がしばしば採用した、宣伝文句のテンプレートだ。

県外資本の日本酪農協同・滋賀工場(毎日牛乳)を除けば、往時は滋賀乳業(大津牛乳)と並ぶ県代表の規模だった。ビン詰めの廃止は昭和40年代、かなり早い段階で紙パックに切り替えたらしく、キャップコレクター諸氏の捕捉率は低い。

― 参考情報 ―

木村牛乳処理場の紙栓 (牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

木村牧場の牛乳箱 (牛乳キャップ収集と販売情報)

木村熊治郎 (コトバンク・日本人名大辞典)

大正期草津の産業 ※DjVu (滋賀県立図書館-近江デジタル歴史街道)