大正2年の創業以来、約100年の歴史を誇る老舗。名前は「かまだ」と読む。かつて10数軒が商いを競った鈴鹿市に、最後まで残ったローカル乳業さん。平成27年に製造より撤退、独自銘柄は消滅。これで市内のメーカーは完全に絶えた。

現在は従前より併売の森永乳業や大内山酪農、そのほか大手各社の飲料品を取り扱う販売店さんに転換。なお当地に盛業のご様子だ。

|

|

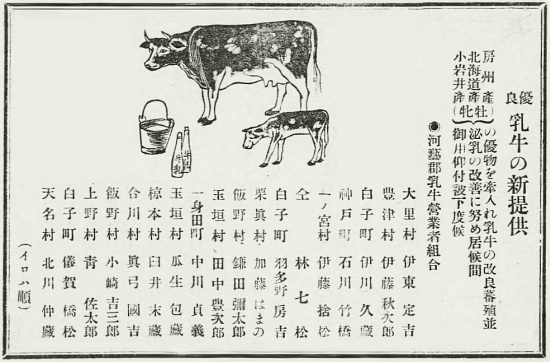

画像上:河藝郡乳牛営業者組合の広告(大正9年)…本項の鎌田彌太郎氏に加え、市内の同業・伊藤捨松氏(伊藤牧場)のお名前も並ぶ。牛乳販売ではなく、乳牛の分譲をアピールしている。 |

◆往時のラインナップ・販路について

「鎌田」ブランドは瓶詰め白牛乳の家庭宅配が中心。色物(コーヒー・フルーツ)、加工乳の類は森永の請け売りで、地方の小規模工場にしばしば見られる併売業態だった。

牛乳製造は限定的、近年は経営上の主力でなかったと思う。他社アイテムの取次販路は、社食・学食を受託運営する広域企業への卸し、県下の病院・工場の売店、自販機など。鈴鹿サーキットの運営会社とも取引があるようだ。

◆「牧場」が主流だった三重県

昭和30年代の三重県下には、明治・大正からの搾乳業者が多数存続。余所と比べて淘汰が進んでおらず、大半が「○○牧場」を名乗る個人経営だった。

類例はミルクプラント名義だらけの福島県(⇒関連:會津ミルクプラント)、商業協同組合が多かった長野県(⇒関連:山本牛乳)。県単位で事業形態・呼称が偏っている。

こうした傾向は、戦前に施行された牛乳営業取締規則に端を発し、当時所轄の警察や行政指導のあり方が大きく影響したらしい。

◆中小メーカー多数存続の背景

零細業者への配慮か、三重での規則適用は緩かった。高価な低温殺菌機の導入・衛生的な工場の新設を強要せず、昭和30年頃まで一寸いい加減な状態でも営業許可が下りたという。

結果、全国に吹き荒れた中小メーカーの協業・集約化を一定期間免れ、ささやかな家業レベルの牧場も自由に商売ができた。存廃の経過を各年の牛乳工場名簿で調べると、お隣りの滋賀県にも同様の温情措置があった形跡をうかがえる。

― 参考情報 ―

鎌田牛乳180mlビン (牛乳トラベラー) ※コメント欄参照

牛乳の旅【三重県+滋賀県】

(ほどほどCollection) / 鎌田牛乳 (乳業探訪記)

鎌田牛乳の紙栓

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)