明治初年、当時は郊外の田舎町だった東京新橋に牧場を開業以来、今日まで150年超の歴史を刻む、日本有数の老舗。いち早く生クリームの製販に本格的に取り組み、これを主力商品として発展させ、業界に堂々独自の地位を築いている。

創業地の場所柄、文明開化・都市化に伴う需要増の恩恵は受けたものの、各種の法規制、牛疫、火災、震災、戦災もまた激しかった。牧場用地は新橋⇒築地⇒渋谷⇒目黒へと3度の移転を経て、昭和4年に廃止。以降原料は全て外部調達に変わる。

長らく本店・本社を置いた港区新橋の地も平成30年に離れ、今は大田区大森の所在。また、新橋本店に併設の処理工場は、戦後、昭和37年に完成の杉並工場へ移管。さらに現在は平成8年に開設の神奈川・湘南工場へバトンタッチされている。

|

|

画像上:中澤牛乳本店の広告(明治40年)…ここには明治3年創立とあるが、現在では明確に創業年を断定できる資料が中沢乳業さんの社内にも残っておらず、公式には明治元年、あるいは明治初年とされている。

|

◆神戸より上京し搾乳業に挑む

創業者の中澤惣次郎氏は、神戸の農家出身。元治2年、黒船来航で日本が揺らぎ始めた動乱の時代、青雲の志を抱き郷里の家と畑を売り払って、家族ともども上京したという。

明治維新のど真ん中、東京に腰を落ち着けた惣次郎氏は、自らが営んできた農業に関わる仕事を探す。その過程で、本邦における乳業の開祖・前田留吉氏と知己を得て(あるいは氏の牛乳稼業を詳しく見聞し)、酪農・牧場経営に乗り出す決心をした。

搾乳と言ってもまだ和牛が一般的だった当時、惣次郎氏はアメリカからホルスタイン種を輸入、現在の新橋駅近く(烏森町)に牧場を構え、牛乳を売り始める。過去資料には父・中澤宗三郎氏の牛飼いの話も見え、草創期は親子協業だったようである。

◆鹿鳴館のオープンが転機に

しかし最初は販売が軌道に乗らず、苦しいやりくりが続く。進取気鋭の商売、新しい栄養源…イメージばかり先行し、世の人の理解や実需は、全然追い付いていなかった。

潮目が変わるのは明治16年、麹町に鹿鳴館ができてから。国内外要人の接待・饗応はもちろん西洋料理が中心で、新鮮な牛乳が欠かせない。近在の中澤牧場に、相当量の注文が日々舞い込んだ。やがて洋食は一般にも広がり、料理屋・菓子店への納入が増えていく。

明治末期ともなると、それまでは散発的だった業務用生クリームの需要が飛躍的に増加。大手製菓会社(明治・森永)が飲用牛乳に進出してきた影響もあり、昭和4年に自営牧場を閉鎖以降は特に、生クリームに注力する経営を志向したようだ。

|

|

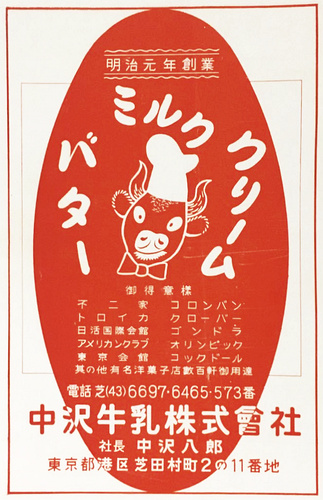

画像上:中沢牛乳株式会社の広告(昭和29年)…御得意様として並ぶのは、不二家、コロンバン、トロイカ、クローバー、日活国際会館、ゴンドラ、アメリカンクラブ、オリンピック、東京会館、コックドール、其の他有名洋菓子店数百軒御用達、と。 |

|

|

|

画像上:中沢牛乳株式会社の広告(昭和29年)…エバミルク、ミルク、クリーム、バター、コンデンストミルク。こちらには明治元年創業とある。後年に社歴の発掘・見直しが生じたか、それとも単にキリの良い創業年次を掲げたのか、仔細不明。 |

◆戦後の「中澤牛乳」の展開について

戦後、三代目にあたる中澤八郎氏は、原料乳の長期安定確保を図り、西武酪農協(埼玉県入間郡)の設立を支援。組合の請け負いにより、一時期中断していた「中澤牛乳」も復活。

新橋本店の併設工場は、もっぱら生クリーム製造のみ行い、後に開設した杉並工場も生クリーム専門。中沢乳業は現在に至るまで、基本的に自社では市乳を処理せず、ビン・紙パックとも、全量が他社への委託品となっている。

牛乳も業務用の卸しがメイン、掲載の一合瓶より、往時は五合瓶詰めでの出荷が圧倒的に多かった。委託先は西武酪農のほか、銀座乳業(東京都小平市)など複数社にまたがる。近年の紙パックは引き続き西武酪農、瓶詰めは加藤牧場(埼玉県日高市)さんである。

|

|

画像上:中澤クリームの紙栓4種(コーヒー、ケーキ用、ホイップ、35%)(昭和30〜40年代)…業務向け・店舗卸しが多いため、一般にはあまり馴染みがないが、生クリームやアイスクリームミックス(原液)も、普通の牛乳瓶に詰めて販売されていた。 |

◆包装容器(瓶装・紙パック)の変遷

昭和33年に中沢乳業を訪ねた取材記事によれば、主力は生クリーム、バター、業務用牛乳、アイスミックス。卸し専門の製販・問屋業で、食堂、喫茶店、ホテル、百貨店ほか、得意先は1,500軒に及ぶとあり、盛業のご様子を窺える。

牛乳は一合14円だが、生クリームなら一合80円。大口の卸先だと一軒で月30〜50万の売り掛けになるため、未収リスクも大きい。売上の3倍くらいの現金を自由に動かせないと続けられるものではない…と、中澤八郎氏が商いのダイナミズムを語っている。

この頃すでに一部アイテムには「牛乳瓶の形をした紙容器に錫(箔)の覆いをしたクリーム容器(180cc)」を採用、ビンと併用した。のち昭和42年、杉並工場に900cc対応の紙パック充填ラインを増備すると、同50年までに瓶詰めは廃止されたと見られる。

― 参考情報 ―

老舗乳製品メーカーに聞いた日本酪農のあけぼの

(いざまち)

開拓者たちの150年

(オーダリー)

お客様からの要望に応えることがイノベーションにつながる

(agataJapan.tokyo)

中沢フーズ、歴史を振り返るブランド発表

(新橋経済新聞)

中沢乳業へ行ってきました!

(Panaderia)

中沢乳業の紙栓

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

中沢フーズの紙パック製品

(愛しの牛乳パック)