最盛期に東洋一と謳われた、三井金属工業・神岡鉱山を母体とする農系ブランド。北海道・幌内炭鉱のクミアイ牛乳(三笠組合)、福岡・日鉄二瀬炭鉱の日鉄ミルク(西田産業)などに同じく、鉱業が隆盛を極めたエリアの“炭鉱銘柄”だ。

戦後の発祥から酪農組合の発足を経て半世紀に渡り、今は跡地利用のスーパーカミオカンデで知られる神岡町の市乳需要を支えたが、平成期に終売となっている。

|

|

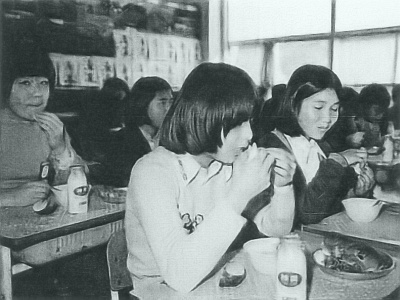

画像上:神岡東小学校(現・飛騨市立神岡小学校)の給食風景(昭和45年頃)…机上に掲載と同じ200cc瓶が並ぶ。[神岡町史 通史編 2]より。 |

◆神岡鉱山の福利厚生事業として

神岡町の酪農は昭和20代初期、神岡鉱業所の従業員と、その家族の栄養補給を目的に本格始動する。鉱山経営主体の三井金属鉱業(株)が、近隣農家へ乳牛飼育を斡旋委託。殺菌・瓶詰めは、坂富にあった佐々木精乳舎が受け持つ流れだった。

当時この界隈には山羊乳が普及も、牛乳を飲む習慣はほとんど無い。製造された飲用乳は神岡鉱山関係者への頒布に留まり、当面は消極的な業態が続いた。

◆農協の発足・神岡牛乳の誕生

しかし徐々に牛を入れる者が増え、一般需要も高じ、酪農は地方産業振興の重点ともなる。昭和26年、神岡鉱山の受託農家さんらは、神岡酪農組合の設立を検討。一方、既存団体の高原酪農組合は鉱山の乳牛を譲り受け、独自処理・直売に着手。

経過不詳ながら、最終的に両者が合体。昭和26年、神岡酪農農協の発足に至り、ここに掲載の「神岡牛乳」が生まれたようだ。その後、紆余曲折を経て、町営の新しい処理工場が完成。神岡酪農は町の牛乳屋さんとして定着していく。

◆鉱山の衰退・飛騨酪農への統合

生産・消費の増加に応じ、工場を漸次拡張、昭和40年には学校給食へ参入。長く地元に親しまれたが、鉱山町を営業基盤にする商売は、どうしても鉱山経営の景況に命運が握られてしまう。神岡酪農さんも例外ではなかった。

採掘規模の縮小・人員整理の余波は大きく、昭和40年代をピークに神岡町の人口は減少の一途、平成期に半減(平成13年、鉱石採掘を中止)。消費者がどんどん居なくなる状況で、地域に密着した販売事業は成り立たない。

平成8年、飛騨酪農農協(飛騨牛乳)へ合流・合併し神岡酪農さんは消滅。「神岡牛乳」銘も同時に廃止。県北では飛騨酪農さんが組合整理の集約先ポジションで、拡大傾向が顕著。益田酪農(下呂牛乳)さんも同10年に併合されている。

― 関連情報 ―

神岡酪農の紙栓 (牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

岐阜の牛乳のふた (職人と達人) / 東洋一の鉱山だった神岡の町 (比企の丘から)