当地に生乳を求めて80年、永い伝統と実績を誇る、県下の現役乳業さん。「中央」の銘は、拠点を置く豊橋市が東京―大阪間の真ん中に位置することに由来。ラインナップを減じつつ、今なお瓶詰め商品が健在である。

平成26年の乳業再編地区推進事業(農林水産省)における、名古屋牛乳と昭和牛乳さんの廃止を受け、両社の一部販路を継承。恐らく原料乳の割り当て量も増加、地元資本によるミルクプラントでは愛知最大の規模だろう。

・「地産地消」の乳業経営貫く-中央製乳(株)

(中小企業基盤整備機構)

・乳製品の全国展開に挑戦

(e-中小企業ネットマガジン)

・キラリわが社のロングセラー(18)

中央製乳 (J-Net21)

◆中央製乳・豊橋創業の経緯

設立は昭和12年。県外から東三河エリアの視察に訪れた乳業関係者が、新たな酪農地帯へ発展する可能性に着眼し、豊橋の南東部に工場建設を決断。当時、近辺の産業は退潮傾向の養蚕が中心、一面に桑畑が広がっていた。

県や自治体に意向を伝えると、反応は悪くない。早速出資を呼びかけたものの、不況下に株価下落の警戒心が強く、製酪事業の将来性にも不安を持たれ、応募者は皆無だった。中央製乳(株)は結局、地元財界の支援が殆どないまま発足する。

公式の会社沿革は、創立メンバーに「静岡県志太郡青島町・志太煉乳工場、淡路島広田村・藤井煉乳工場の一部の者」を挙げる。これは木口福蔵氏と仲村孔成氏のことだ。

◆スタートアップの顔触れ

木口氏は、かつて千葉県安房郡に拠点を置いた藤井練乳工場の技師主任・設計士。日本には少なかった原料乳の供給地を探し、全国を飛び回っていた。

大正5年、遠く淡路島に進出し工場建設に尽力。のち藤井練乳(株)取締役に就かれ、昭和6年には静岡県志太郡に向かい、青島町の仁科練乳場と提携、これが志太練乳(株)に発展。仲村氏は志太練乳へ入社し、工場で生産業務にあたった人である。

いっぽう地元の豊橋で、昭和8年に家畜保健組合を創立した堀脇由三郎氏は、養蚕不況に苦しむ農家へ酪農を奨励。北海道産乳牛の導入斡旋を通じ、中央製乳の設立やバックボーン作りに大きな成果をもたらしたという。

◆戦前~戦後の概況

当初は集乳量が乏しく常時不足に難渋も、酪農家育成の啓発運動を一帯に展開。その効果が現れ、昭和16年頃には会社が軌道に乗る。中央製乳は当地に根付き、豊橋の牛飼い・酪農業を牽引する原動力になっていった。

|

|

画像上:中央製乳の輸送トラック(昭和37年)…車体側面に牛乳瓶を持った男の子のイラスト、「中央牛乳」「中央アイスクリーム」に加えて「花印バター」の商品名が並ぶ。 |

|

|

|

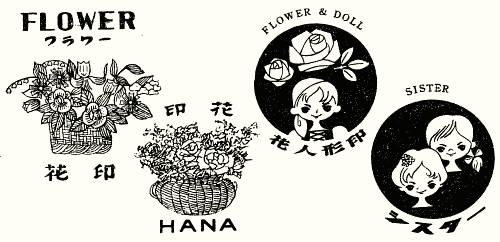

画像上:中央製乳の古い登録商標(一部)…「FLOWER

花印」「FLOWER & DOLL

花人形印」「シスタ-」などのトレードマーク。昭和40~50年代まで使用?平成期には権利消滅している。 |

戦前は主に「花人形印」と、上掲一合瓶に残る「花印」の商標を用い、煉乳や粉乳・バターを手掛けた。二つの商標はもともと藤井煉乳が明治後期から使っていた由緒あるブランドで、中央製乳の受託生産みたいな取り扱いかも知れない。

戦中~戦後は物資欠乏に喘ぎ、軍事用カゼインの加工中心に細々と操業。市乳事業への進出・直売開始は昭和26年。先行していた同業の豊橋牛乳協同組合と、販売先の棲み分けに関して調整を行なった記録も残る。

◆地場メーカー行き詰まりの受け皿

冒頭紹介の通り、中央製乳さんは平成期の再編で一層の規模拡大を果たす。県下乳業の改廃が一巡、玉突き波及した、ひとつの落着点だ。

平成23年、中部乳業が製造撤退、学校給食ほか日量6万本を名古屋牛乳が引き受ける。ところが翌24年、今度は豊田乳業が民事再生、その日量6万本がまた名古屋牛乳へ。計12万本の追加オーダーで、処理能力を超えてしまった。

そこで平成25年、旧・中部乳業の担当分を中央製乳が吸収のうえ、乳業再編事業(3社連携)を申請・採択の流れだ。もちろん先年来の動向が大きく影響した結果だろう。(⇒参考:愛知県の地場乳業界の行く末は…その①/中部乳業さん非公式ブログ)

― 関連情報 ―

中央製乳の紙栓(1)

/ 同・(2)

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

中央ホモゲ牛乳 180mlビン / 中央牛乳 180mlパック (牛乳トラベラー)

中央牛乳のコップ (牛乳グラス☆コレクション) / 同・宅配受け箱

(むにゅ’s のぉと)

中央製乳

(乳業探訪記) / 同・紙パック製品

(愛しの牛乳パック)