昭和30年代、家族経営の零細ミルクプラントが大勢を占めた沖縄にあって、いち早く近代設備を取り入れ、企業化を推し進めた中堅乳業さん。

往時はゲンキ乳業(沖縄森永)や琉球乳業(沖縄乳牛協同組合)、オキコ乳業(沖縄明治)に匹敵する規模のメーカーだった。しかし戦後各社の伸張、競争激化にともない、昭和43年ゲンキ乳業に買収され、独自銘柄は消滅している。

◆液状ヨーグルトからの創業史

発足は昭和32年。乳酸菌飲料の濃縮原液を本土より輸入、希釈・瓶詰めのうえ「マルサンヨーグルト」の名前で売る、ボトリング業者としてスタート。間もなく乳酸菌の自家培養に臨み、生産基盤を確立。これはゲンキ乳業と同様の歩みだ。

37年、上之屋に第二工場・新本社を開くと、具志頭村酪農組合の生乳出荷を受け、マルサン牛乳の製造販売が始まった。さらに(1)番瓶に示される「沖縄応用菌学研究所」を、若狭町(第一工場)に併設したという。

かつてはゲンキ(ヤクトール)に同じく、福岡応用菌学研究所の原液仕入れだったと思うが、陣容が整い一本立ち。暖簾分けで自らも研究所の看板を掲げたのだろう。

◆等級標示・Aサイン制度

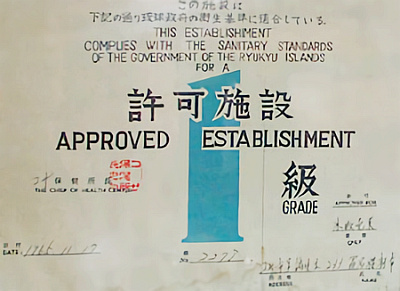

沖縄の古い瓶に見られる等級標示は、琉球政府の食品衛生法に基づく格付け。ランクは1級から3級まで。(1)(2)番瓶に“免許”とある通り、処理施設の衛生基準達成を段階的に認定し、購買・利用を推奨した。現今のHACCPと似る。

占領軍のAサイン制度(Approved=許可済・米軍公認)とも連動。レストランやクラブが米兵を客にとるなら、Aサイン獲得は必須。前提として各種の1級認定を要した。

|

|

画像上:琉球政府発行の衛生基準適合証書(昭和40年)…ハイウェイ1の時代〜今も残る戦後沖縄より画像引用・加工。

|

背景事情は「ハイウェイ1の時代〜今も残る戦後沖縄」-社交街、Aサイン地区、特飲街など(閉鎖)に詳しい。今も琉球政府発行の「許可施設・1級」証(“衛生基準に適合”の旨を、和文と英文で記した免状)を、記念展示する飲食店があるそうだ。

◆経営規模と一級許可の有無

過去資料には「琉球乳業(株)が民間の牛乳需要を満たし、更に一級許可を受けて米軍家族向けに輸出」とか、「完全オートメーションの清涼飲料水工場で衛生設備は完壁、一級免許品で軍民各界より高評」などとあり、1級が大商いの鍵だった。

アメリカの古い牛乳キャップを確認すると、Grade Aなる標示が散見される。米国本土の基準を沖縄へ持ち込み、衛生管理行政を展開した結果、だろう。

一級の免状がなければ、大口顧客・米軍基地関係者にリーチできない。各乳業は自社優良の宣伝を兼ね、こぞって1級標示を行う。かたや個人経営・旧式ミルクプラントの小さな牛乳屋さんは、たぶん2〜3級しか貰えず、等級未標示のビンを用いた。

◆掲載ビン4本について

マルサン牛乳が生まれた昭和37年から、買収合併に至るまでの4世代。(3)番に登場する“マルサン坊や”は、ゲンキ君の対抗馬か。可愛いような、可愛くないような…胴体相当の楕円が何だか無理やりで、絶妙なヘタウマ感が滲む。

晩年の取り扱いはマルサンヨーグルトを筆頭に、ホモ牛乳、コーヒー牛乳、マルサンカルピス、ジュースの5種類。掲載は白牛乳専用の青瓶2世代と、色物向けの赤瓶のようだ。ただ(4)番は、最終的に全品目をカバーした共通ビンかも知れない。

― 謝辞 ―

マルサン・等級・Aサインなどについて、向名(こうめい)館・名護様よりご教授頂きました。また、沖縄の乳業・酪農関連資料を和田(モリ)様よりご提供頂きました。

― 参考情報 ―

マルサン商会の牛乳瓶

(瓶の博物館)

琉球政府の営業許可証とAサインの話

(沖縄の風と自転車の景色)

琉球政府認定の営業許可証とAサイン

(ピザハウス新本店)

USCAR文書からみたAサイン制度と売春

(沖縄県公文書館) ※PDF