戦後およそ50年間、市域に商われたローカル銘柄。当初運営は酪農専門農協、のち福島・岡田乳業と提携して日立乳業(株)を設立。地元では学校給食を通じお馴染みの顔だったが、再編合理化によって平成11年に製造を中止、ブランドは消滅している。

掲載は昭和50〜60年代の流通品。何となく似た感じのロゴタイプを掲げるも、日立製作所(日立グループ)とは、同郷企業という以上の繋がりはない。

|

|

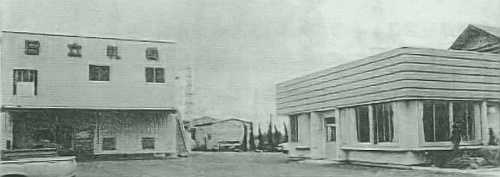

画像上:日立乳業の工場外観(昭和56年頃)…写真に見えるミルクプラント建屋は、後年に立った「あぶくま」の看板とともに、今も残っている。[茨城の酪農](茨城県酪連)より。 |

◆多賀〜日立酪農の創始と原料問題

振り出しは昭和30年代の初め、日立市多賀町の多賀酪農農協として。間もなく組合員が広範に及ぶと、日立酪農協へ改称、新たな一歩を踏み出す。

37年には、多賀酪と同時期に市乳事業へ着手したものの、競争激化と余乳処理に難渋した天下野酪農協(久慈郡天下野村)の乳業部門を譲受し、規模を拡大。消費人口の多いエリアにあって、「日立牛乳」の市場環境は極めて良好だった。

しかしそれは、集乳基盤の衰退と裏腹。一帯の酪農は工業化・宅地化に呑まれ、原料乳の不足が恒常化し、物は売れるが材料がない窮地に陥っていく。

◆岡田乳業の資本を容れ会社法人に

日立酪農は昭和38年、苦境打開のため岡田乳業(福島県平市)との事業提携を決定。折半出資の日立乳業(株)を新設(会長・岡田健治氏、社長・菊池敏氏(※)。岡田経由で生乳の補給を受け、工場では両社のブランドを製造する体制に移行した。

※ 菊池敏氏は日立市議5期、二代目の敏行氏は県議会議員5期を務めた、地元の名士だ。

それでもなお市内の牛飼い減少には歯止めがかからず、団体の維持が出来なくなった日立酪農協は、42年に解散。日立乳業の経営も岡田乳業の子会社色を強めるが、「日立」ブランドが放棄されることはなく、メーカー晩年まで残ったようだ。

◆雪印系列への転換と現行営業について

平成7年に至っては、岡田乳業も単体存立の途を諦め、雪印乳業と提携し、福島雪印牛乳(株)に転換。同11年、日立乳業は乳業施設再編合理化に応じ、自家処理より撤退。以降は販社としての営業となる。「日立牛乳」はこの際に?廃止された。

そして平成12年、雪印の集団食中毒事件が大阪で発生。続けて自らも製品事故を起こしてしまった福島雪印は、再出発を図り

あぶくま乳業(株)へ改称するが、14年に無念の廃業。

「あぶくま」ブランドは東北協同乳業(株)が引き継いで一部存続も、平成23年の東日本大震災を機にビン詰めを廃止の結果、現在は殆どが終売している。どっこい日立乳業はなお現役の販社で、今は東北協乳の製品を扱う問屋さんのような感じだ。

― 関連情報 ―

茨城県の牛乳キャップ

(牛乳キャップ収集と販売情報)

日立牛乳のノベルティーコップ

(牛乳グラス☆コレクション)