北海道酪農の総本山・ホクレン農業協同組合連合会が、昭和42年から平成初年まで商った、傘下諸組合の統一ブランド。実際処理は各エリア複数の農協工場が受け持ち、「ホクレン牛乳」の姿も一様でない。本項は先陣を切った永山農協さんの製造歴を辿る。

◆指定団体ホクレンの成立

ホクレンの直営事業は色々あった。中斜里製糖工場に北見薄荷工場、釧路缶詰工場、芽室の合理化澱粉工場…しかし酪農分野は生乳卸し主導やクーラーステーション(集乳施設・CS)の設置、飼料調達・輸送手配がメイン。処理販売は未着手だった。

不足払法の制定で、状況が大きく変わる。北海道全域の指定生乳生産者団体となり、五か年計画を樹立。第一期・昭和42年度は旭川と士別にミルクプラントとCS、帯広・白糠・更別・浦幌・忠類にCSを置くと決め、ついに「ホクレン牛乳」が始動した。

◆「ホクレン牛乳」の展開初期

事業形態は各地域の農協工場へ参与・委託の流れが多い。昭和42年8月、従来「永山牛乳」を商っていた永山農協さん(旭川市)が、既設工場の増強支援?を得て「ホクレン牛乳」を発売。独自銘柄を廃し、ホクレン銘に漸次移行と見られる。

同時期に士別農協さん(士別市)が、ホクレン計画に応じミルクプラントを新設。またCS展開先の白糠町農協(白糠郡)、浦幌町農協(十勝郡)、枝幸町農協(枝幸郡)さんらは、殺菌・充填機を追加で備え付け、続々と「ホクレン牛乳」の製販に乗り出す。

従って「ホクレン農協連合会」名義の「ホクレン牛乳」は存在しない。永山農協のホクレン牛乳とか、白糠町農協のホクレン牛乳という風に、単位農協の個別生産。銘は統一されていたものの、商品ラインナップは各組合ごとにバリエーションがあった。

◆永山農協・市乳事業への道のり

先駆者の試行錯誤を経て大正6年、町域の牛飼いは永山酪農組合を旗揚げ。産業組合に合流後、昭和15年頃から明治製菓旭川工場(※)に生乳出荷を行い、戦後間もなく永山町酪農組合となった。※のちクロバー乳業⇒雪印乳業・旭川工場に転換

組合は昭和23年に発足の永山農協傘下で原乳卸しを続けるが、農協への委託者と、各メーカーに自由販売する者とが混在し、双方が対立。そこで農協自らの市乳事業に一本化すべしの機運高まり、昭和29年、ミルクプラント経営へ乗り出す。

◆永山牛乳の大売り出し

当初は日量2千本の見込みも、近在の国策パルプ(現・日本製紙)旭川工場の労働組合より、同3千本の発注が舞い込む。操業の日も浅いうちに設備を拡張し、続けて町内3校の学校給食用1,200本を上積み。出足は集団飲用に支えられ好調だった。

|

|

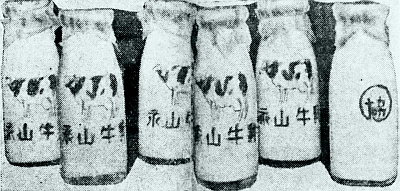

画像上:永山農協・永山牛乳の瓶装(昭和33年)…[農業北海道]記事「10円牛乳は黒字経営・消費者から喜ばれる永山農協」より。 |

「永山牛乳」は10円牛乳の戦略で、旭川の市場に大評判を呼ぶ。集団向けは一合6円、宅配は条件次第で6〜8円、店頭小売10円の生産者価格で他社を圧した。やがて昭和42年、前記の通り「ホクレン牛乳」に切り替え、「永山」銘は消滅する。

◆新会社くみあい乳業への合流

かくて複数の組合が参画した「ホクレン牛乳」も、市況厳しき折に単体存続は難しく、集約の途へ。昭和55年、永山・士別・枝幸町の各農協プラントおよび上川生産連、ホクレンと北海道農協乳業(現・よつば乳業)は、くみあい乳業(株)を合資設立。

ミルクプラントは永山農協の施設を継承、士別と枝幸は自工場を閉鎖。商標は「ホクレン」と「よつ葉」の併用。量販店向けPBも扱い、さらに販路拡張のため日持ちの良いLL牛乳「スポーレ」を主力に育てるべく、道内外へ販売を試みた。

しかしてLL牛乳の普及政策は不調に終わり、新会社はいきなりずっこける。昭和59年、ホクレンは北海道協同乳業に株式の過半を譲渡、実質経営を「よつ葉」に委ねた。

◆掲載瓶・トレードマークなどについて

掲載は永山農協製の「ホクレン牛乳」と思しき2世代。入手経路や紙栓デザインの合致から、永山での利用は確実と思う。いっぽう過去ホクレン銘の運用は参加組合ごとに異なる点が多く、この瓶装を他所も用いたか、詳細は不明。

北斗星に「聯」の字を入れたマークは昭和14年、ホクレン農協連の創始母体・北海道信用購買販賣組合聯合會(北聯)が制定の旧商標。今のホクレンマークは48年に和田誠氏が制作。大地に根を張る柏の樹を、人の和(輪)で囲む趣向だ。

瓶詰めは、くみあい乳業時代に撤退。以降は旭川ヤクルト委託期を経て、平成初年?に終売した。紙パックを含め、現行品に「ホクレン牛乳」というものは既に無い。

― 関連情報 ―

道東の牛乳

/ 道北の牛乳

(おかしのかんかん)

永山農協(OEM含む)の紙栓

/ 浦幌町農協の紙栓

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

永山農協の紙栓

/ 浦幌町農協の紙栓

(牛乳キャップとは)

くみあい乳業の紙パック製品

(愛しの牛乳パック)