昭和24年、キリスト教信仰に立脚する実践的農村コミュニティーの確立を目指し、ポール・ラッシュ博士が開拓主導した大農場。Kiyosato Educational Experiment Project(清里教育実験計画)がKEEPの由来。博士は戦後日本の救済に生涯を捧げた。

もはや敢えて言うまでもなく、現地は観光牧場・避暑地・宿泊施設として有名なところ。リゾートブームがひと段落した今なお、年間百万人以上が訪れるという。

|

|

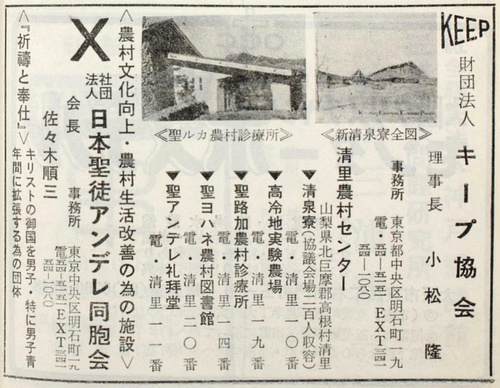

画像上:キープ協会・日本聖徒アンデレ同胞会の広告(昭和32年)…財団法人を設立して間もない頃の案内。農村改革とキリスト教の布教のための施設が原点だと分かる。 |

◆清里の父・ポール・ラッシュ博士

創始者のポール博士は、関東大震災で大打撃を蒙った東京・横浜のYMCA再建のため、大正14年に初来日。所期の役割を終えた後も日本に留まり、教育・社会活動に従事。昭和13年、キープ協会の母体となる八ヶ岳山麓・清里清泉寮(研修施設)を開く。

日米開戦で強制送還を喰らうも、戦後直ちにGHQ将校としてカムバック。疲弊した日本に新しい農村地帯を拓き、キリスト教・民主主義の道を示すべく、清里の地へ再び赴いた。

◆戦後の帰還と農場開拓

しかし清泉寮は、伊豆大島の障害児施設・藤倉学園に売却され、同園の疎開先になっていた。ポール氏はこれを、半ば強引に買い戻す。前後の経過は何ともやるせない。(⇒清里・清泉寮は戦争末期、伊豆大島の藤倉学園が疎開/白州の杜からのブログ)

不毛の寒村に希望をもたらさんと、昭和24年に高冷地実験農場(清里農村センター)を創始。当地における高原野菜の栽培や酪農・有畜農業の範を示し、間もなくこうした農場事業をキープ協会に組織化。清里を清里たらしめる中核的存在に発展した。

◆ジャージー種の導入と市乳事業

乳牛飼育は昭和27年から本格的に始まり、以来ジャージー種ひと筋。ホルスタイン全盛の昨今とは異なり、往時は乳質が良いということで広範に普及した品種でもある。

昭和26年にポール・ラッシュ博士が全米募金ツアーを行っている途中、テネシー州ノックスビルで酪農家たちに出会い「酪農には乳量の多いホルスタイン種もあるが、山間高冷地なら小柄で粗食に耐えられるジャージー種が良い」とアドバイスを受け、さらに、テネシー州の酪農家たちが、ジャージー種の雄牛を1頭寄贈してくれました。(⇒キープ農場の沿革/公式サイト・IAキャッシュ) |

財団法人設立後の昭和32〜33年頃、設備を整えて自家処理に着手。まだ脱脂粉乳が幅を利かせる時代に、附近の小学校へ新鮮な牛乳を無償供給。のち30年代末にはキープの名を冠したオリジナル銘柄の市販に乗り出したらしい。

ミルクプラントは約15年間で運用を中止。いっぽう昭和45年から群馬県のタカハシ乳業へ生乳出荷を行い、47年以降は同社委託で「キープ牧場牛乳」を製品化した。

◆掲載瓶・現行アイテムについて

白牛乳の四角瓶装は珍しい。平成4〜5年頃、様々なメーカーの牛乳を置いていた東京郊外のスーパーで購入。この時の紙キャップは製造元「タカハシのジャージー牛乳」銘だった。

キープ協会ブランドのビン詰め牛乳は既に終売。今はキープ農場・有機ジャージー牛乳(紙パック)のみ、引き続きタカハシ乳業さんの受託処理による商い。ご当地のレストランや売店のジャージー乳は、コップに注いで提供されているようだ。

― 参考情報 ―

キープ牧場牛乳の紙栓

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ)

清里が高原リゾートと言われる前は…ということ

(Chain reaction of curiosity)

清里の歴史

(清里観光振興会) / 清里の恩人 (甲府勤番風流日誌)

付加価値で滞在型観光地 キープ協会常任理事

桶本隆男さん (八ヶ岳ジャーナル)