大正時代に生まれ、戦後半世紀を貫いた農系ミルクプラント。市況変化と農政改革に応じ、平成12年に組合は解散、会社法人の足柄乳業(株)として仕切り直し・再出発。この際、県下大手タカナシ乳業の資本参加を得て、同グループ傘下に入った。

|

|

画像上:共和天然牛乳の販売店(昭和30年代中期)…店舗名不詳。硝子戸にパンの字、冷蔵ショーケースに空瓶返却・搬送用の木箱が見える。軒先のホーロー看板は大村昆のオロナミンCだ。 |

◆酪農の発祥・事業の起こり

共和村は炭焼きが主産業の貧しい寒村だったが、明治末期に乳牛飼養が広まり、やがて生乳の卸し売りを手掛けるようになっていく。大正の頃は汽車便で、平塚の守山商会(守山乳業)や森永練乳(森永乳業)、ほか中小メーカーに出荷したという。

しかし工場側の買い値は安く、搾乳管理・冷蔵輸送の未発達な当時、品質面の問題も多かった。自前の処理場を整え直販体制を築くべきの機運が高じ、大正11年に共和畜牛組合が発足。関東大震災を乗り越え、同15年、生産直売に漕ぎ着けた。

◆戦前は低調・戦後発展の概況

周辺には零細の市乳業者が乱立しており、駆け出しの共和牛乳は苦戦。初期売上は一日100本に満たず、多い時で200〜300本がいいところ。販売合戦は熾烈を極め、組合の一貫処理に脅威を感じた業者による、各種の妨害行為も喰らった。

戦後は専門農協に組織を改めて再始動。昭和25年頃には業績が上向き、新規加盟の牛飼いも増加。牛乳飲用が一般に浸透した30年頃、ひとまず組合の経営は安定を見る。

昭和38年、学校給食に参入。近隣工場への自販機設置ほか集団飲用に注力。50〜60年代は紙パック充填ラインを増備してスーパー市場を開拓、消費者団体とのタイアップで低温殺菌牛乳を展開するなど、地場産業の確固たる存在感を示した。

平成以降は大手の寡占化、需要不振、原料高騰、一帯の酪農家が減少の厳しい情勢に直面。自家処理・直販事業に見切りをつけ、冒頭の発展的解消に至った…と思われる。

◆掲載瓶・ブランドの変遷について

掲載は全て共和酪農の時代。(1)番瓶の通り、昔は「共和天然牛乳」を名乗った。企業化に前後して主力銘柄は「きんたろう牛乳」に変わるが、「共和」銘は即時廃止を免れ、しばらく存続。現在は軽量新瓶を採用、印刷瓶は無くなって久しい。

|

|

画像上:昭和30年代中期の製品…ビン詰めだけの時代。掲載(2)番瓶が写っている。 |

|

|

|

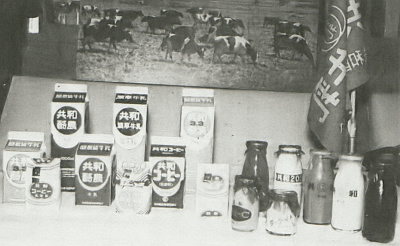

画像上:昭和50年代中期の製品…紙パックが台頭。掲載の200cc青瓶が写っている。 |

収集家諸氏のサイトで紙キャップを確認すると、昭和40年代中期に天然の字句は消滅、「共和ホモジナイズ」へ改称の様子が分かる。瓶に添えた銘もそれに従った。

ブランド変更後は、典型的200cc瓶のデザイン。環状リボンに内容量の強調を加えたフォーマットは新鮮味に欠けるものの、これはこれで王道と呼ぶべきだろう。参考の茶瓶は、コーヒー・濃厚向けらしき八角瓶、「共和」の字が角ばる。種類によってこんな変化も生じたようだ。

― 関連情報 ―

共和酪農の紙栓

(牛乳キャップ収集家の活動ブログ) / 同・紙栓

(牛乳キャップとは)

同・宅配受箱 (牛乳トラベラー) / 足柄乳業の紙パック製品

(愛しの牛乳パック)

足柄上郡山北町-山地斜面の崩壊

(関東大震災の跡と痕を訪ねて)

高梨乳業と足柄乳業

(みわちり掲示板)